понедельник, 19 декабря 2016 г.

07_12_2016 - protest in front of the Embassy of the Russian Federation in Washington, DC, USA.

Ярлыки:

Ослушание,

Россия,

Bolshevik Russia,

Donald Trump,

Hillary Clinton,

hunger,

Kiev,

library,

Mensheviks,

Moscow,

New York,

Obama,

Richmond,

Russia,

USA,

Virginia

вторник, 6 декабря 2016 г.

Amazing treehouses you'll want to call home

Amazing treehouses you'll want to call home

http://www.msn.com/en-us/money/realestate/amazing-treehouses-youll-want-to-call-home/ss-AAi7Xwe#image=34

TREE POOL HOUSE

A night’s sleep in these trees will set you back around $518 (£390), but you will have a personalized villa host service, a welcome gourmet drink upon arrival and daily breakfast. Who can say no to paradise?

TREEHOTEL, SWEDEN

Treehotel has many different room designsr – whether it’s a room that’s out of this world or so well camouflaged you can’t be found. The bird’s nest (pictured) is the latter. Imagine climbing the stairs and disappearing into the landscape of the forest. But to enjoy this camouflage you'll be looking at paying $552 (£415) per night.

This particular treehouse at the Treehotel is called the UFO. As you can see, it couldn’t be more of a polar opposite to the bird’s nest room. The UFO is built for five people, two adults in a double bed and three children, with separate beds, bathroom and living area. To spend a night in a room that is out of this world, you’ll be looking to pay $552 (£415) per night.

There are eight beautiful treehouse rooms to choose from if you choose to vacation at the eco-friendly Canopy Tree (Peru, South America) House in the heart of the Amazon rainforest.

TSALA TREETOP LODGE SOUTH AFRICA

In this true treetop paradise, you can choose from 10 private treetop suites, or six treetop villas with two bedrooms.

CABANAS DO BARRANCO, SPAIN

The Spanish region of Galicia is where you’ll find these treehouses. There are nine different treehouses to choose from; as capacity is usually two people per cabin, it could be the perfect romantic retreat for lovers of the outdoors.

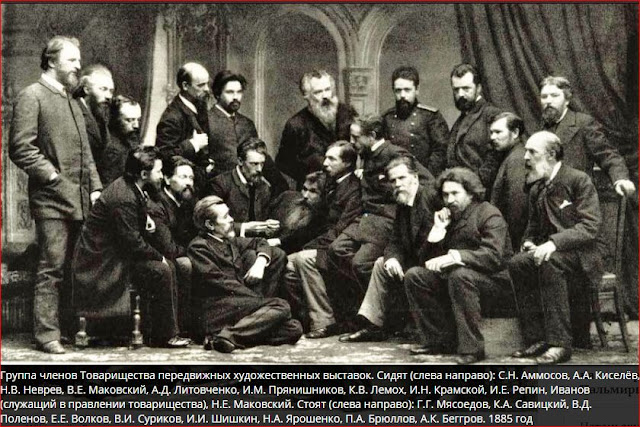

Первая выставка передвижников

Первая выставка передвижников

145 лет назад, 11 декабря 1871 года по новому стилю, в петербургской Академии художеств открылась первая выставка передвижников. Это было первое независимое творческое объединение российских художников — за несколько лет до этого они вышли из состава академии в знак протеста против установленных ею правил конкурсов и основали собственную «Артель», потом преобразованную в Товарищество передвижных художественных выставок. Оправдывая свое название, товарищество раз в год организовывало выставку, которая показывалась сразу в нескольких городах; полотна передвижников регулярно покупал известный меценат Третьяков для своей галереи. В число передвижников входили Илья Репин, братья Маковские, Василий Поленов, Иван Шишкин, Виктор Васнецов, Архип Куинджи и многие другие. На выставке передвижников впервые были показаны картины, признанные шедеврами русского искусства, — например, «Витязь на распутье» и «Аленушка» Васнецова, «Неизвестная» и «Христос в пустыне» Ивана Крамского, «Устный счет» Николая Богданова-Бельского. Товарищество просуществовало до революции и было закрыто уже в СССР в 1923 году. Известные шедевры, впервые показанные на выставках передвижников, — в фотогалерее «Газеты.Ru»

воскресенье, 4 декабря 2016 г.

Ослушание Божьего запрета имело потребительский характер

«Ослушание Божьего запрета имело потребительский характер»

https://meduza.io/feature/2016/08/20/oslushanie-bozhiego-zapreta-imelo-potrebitelskiy-harakter

Фрагмент книги «Экономика добра и зла», впервые переведенной на русский

Meduza

15:43, 20 августа 2016

Лукас Кранах Старший, «Адам и ева», 1526 год

В сентябре в московском издательстве Ad Marginem выйдет книга чешского экономиста Томаша Седлачека «Экономика добра и зла. В поисках смысла экономики от Гильгамеша до УоллСтрит» (2009), которая принесла автору всемирную известность. Седлачек — в прошлом экономический советник Вацлава Гавела, сейчас — ведущий макроэкономист Чехословацкого торгового банка. В этой книге, ставшей бестселлером и переведенной на 11 языков, Томаш Седлачек исследует то, как менялись представления человека о мире с экономической точки зрения. Автор обращается к древнейшим культурам и источникам, чтобы рассказать, какие убеждения и этические ценности лежат в основе современной экономики. С разрешения издательства «Медуза» публикует фрагмент восьмой главы книги.

Потребность потреб (ления)ности

История желаний

Всякий раз, когда открывается ящик Пандоры, случается беда. Но о чем, если говорить по существу, в этой истории шла речь и что, собственно, в том ящике было? В данной главе мы постараемся проследить самые истоки человеческих желаний, или, говоря экономическим языком, момент зарождения спроса, или абиотических потребностей, как их метко назвал Йозеф Шмайс. Именно в этой точке возникает выгода (польза), получаемая нами от не принадлежащих нам благ, в которых нет (жизненной) необходимости. Если сегодня мы часто говорим, что нам «нужно ненужное» (будь то вещь или услуга), то следовало бы изучить вопрос, как долго историю человечества сопровождает эта часто возникающая в разных повествованиях и эпохах мысль. Учитывая, что экономика уделяет много внимания концепции удовлетворения спроса (желаний), будет правильным посвятить данной теме некоторое количество строк.

В греческой мифологии Пандора была первой женщиной (своего рода двойником ветхозаветной Евы), но она (в отличие от Евы, созданной Богом, чтобы быть «соответственным помощником» Адама), пришла в мир, чтобы отомстить людям от имени богов. Она носила с собой ящик (сосуд), где хранились всевозможные беды, до того на земле не существовавшие. После того как она из любопытства его открыла, в мир пришли зло, болезни и (что нас в данном случае интересует особо) проклятие труда. Работа, бывшая прежде занятием для человека приятным и любимым, теперь становится утомительной и даже непосильной. Пандора ужаснулась проклятиям и быстро закрыла сосуд, но было уже поздно.

Проклятие богов: угрожающий спрос

О чем-то подобном мы можем прочитать и в истории Евы и Адама. (Как видите, мы написали имя первого человека на втором месте. Адам во всем повествовании о райском саде играет такую пассивную роль, что у людей появилась тенденция отодвигать его на второй план.) После короткой, но интенсивной словесной перепалки с животным — змеем (от которой, кстати, Адам полностью самоустранился) Ева, возможно тоже из любопытства, попробовала запретный плод, и следствием явилось изгнание из Рая и приход в этот мир зла. Интересно, что Адаму Бог посвятил expresis verbis единственное проклятие, а именно проклятие труда: »…Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; …в поте лица твоего будешь есть хлеб».

Из вышесказанного мы можем сделать несколько заслуживающих внимания выводов. Во-первых, люди в своих повествованиях вспоминают время, когда работа была занятием приятным. Человек должен был трудиться и в райском саду: Бог поместил туда Адама, чтобы он мог «возделывать его и хранить его». Таким образом, для первых культур райское бытие означало не безделье, а состояние, при котором целесообразная, сознательная деятельность приятна.

Во-вторых, в обеих историях именно желание, любопытство, а по существу, чрезмерный спрос и ненасытность или, если угодно, неадекватность принесли на землю зло. В Раю Ева и Адам не испытывали недостатка в еде, ведь там «всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи», и все-таки им этого было мало. Что же заставило первых людей вести себя так нескромно? Чего им не хватало в их райской жизни? Похожая ситуация произошла и с Пандорой. Эти истории нам намекают: даже если бы мы жили в раю и все имели, нам этого было бы недостаточно и нас бы постоянно тянуло (что абсолютно излишне) открыть «тринадцатую комнату» (Аллюзия на знаменитую таинственную и редко открываемую для посетителей 13-ю комнату на четвертом этаже жилой части чешского замка Карлштейн. — прим. перев.). Обратите также внимание, что Ева как часть человечества и мать всего живого была проклята как раз желанием (мужчины), которое никогда не будет удовлетворено и с которым ей не совладать. Наоборот, желание будет владеть ею.

Подобный мотив часто появляется и в современной поп-культуре (ее легко можно считать новой мифологией). В конце первой части фильма «Матрица» агент Смит говорит Морфеусу: «Вы знаете, что в первой Матрице человеческий мир был сделан совершенным. Там никто бы не страдал, и все были счастливы. Но люди не приняли эту программу, и первый урожай был потерян». И далее он продолжает свои спекуляции о причинах такой аномалии: «Некоторые полагали, что все дело в недостатках языка программирования, которым описывался ваш совершенный мир. Но я считаю, что просто вы, люди, такие существа, которые способны ощущать реальность только страдая и мучаясь». Аналогичный урок из истории Эдемского cада извлекает и Тодд С. Лоури: «Когда Адам и Ева съели запретный плод с древа познания и потребовали себе право выбора, они были изгнаны из мира изобилия в мир нищеты и недостатка, должны были есть хлеб в поте лица. Из всей этой истории мы должны усвоить, что в этом мире знание и использование права выбора, естественным образом или по Божьей воле, приговаривают нас к тому, что нужда становится нашим бременем».

В-третьих, месть Бога совершалась не напрямую: Создатель позволил людям самим привести себя к несчастью. Так произошло с запретным древом познания в райском саду и с запретным плодом в виде ящика Пандоры. Никто не заставлял есть яблоко или открывать таинственный ящик; о разумно обоснованном спросе речи тоже не идет, так как люди ни в чем не нуждались и жили в блаженстве. Влечение и любопытство — сестры. И запретное дерево «приятно для глаз» — как реклама, привлекательная и часто апеллирующая к нашему иррациональному (хотелось бы сказать — животному) восприятию. Так или иначе, змей (животное) пробудил в Еве неведомое ей желание, причем желание того, что прежде ей совершенно было не нужно. Слова «пробудить желание» здесь наиболее точны, так как обозначают нечто имеющееся в нас, но до сих пор дремавшее. Змей желание Евы не сотворил, а расшевелил.

Даже сегодня мы часто сталкиваемся со средневековой идеей, что первородный грех в райском саду имел характер сексуального позыва. Однако убедительная аргументация в пользу такого понимания отсутствует. Я бы предложил посмотреть на эту историю под другим углом: гораздо вероятнее, что уже первое ослушание Божьего запрета имело потребительский характер. В конце концов, Адам и Ева в повествовании об Эдемском саде плод, в буквальном смысле слова, употребили: »…И взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел».

В этом контексте стоит напомнить следующее замечание историка Нормана Дэвиса: «Смит вступил в область экономики, когда задался вопросом приложения такого человеческого чувства, как алчность, а также тем, как частный интерес может послужить общему благу». Дэвис, таким образом, весьма проницательно указал на причину, приведшую Смита к написанию исследования об источнике богатства народов. Алчность, по мнению британского историка, не только способствовала рождению теоретической экономики, но вместе с понятием о первородном грехе стояла у колыбели нашей цивилизации.

Экономика желаний: как избавиться от достаточности

История зарождения спроса уходит еще дальше в глубь времен, ее можно проследить не только в еврейской и греческой, но и в шумерской культуре. Как мы видели в «Эпосе о Гильгамеше», Энкиду, подобно Пандоре, изначально был послан богами нам в наказание. Но в конце концов он становится Гильгамешу другом на всю жизнь, так же, как Ева стала подругой Адаму. Первоначально Энкиду живет в лесу, как зверь. И именно женщина, храмовая проститутка Шамхат, привела его в город, чем символически сделала из него человека. На эту трансформацию из одного состояния в другое мы можем взглянуть с двух сторон, в конечном счете дополняющих друг друга.

Первый возможный вариант прочтения этой истории заключается в том, что продажная женщина была в определенной степени причиной падения Энкиду. Пока он ее не познал, Энкиду был всем доволен, не имел никаких желаний, только базовые потребности — в пище, в тепле, в безопасности. Он мог их удовлетворить, как зверь, самостоятельно, без цивилизации или сложной специализации. Но вот пришла Шамхат и показала ему, к чему надо стремиться. В фильме «Киногид извращенца: идеология» Славой Жижек говорит, что люди нуждаются в том, чтобы им показывали, чего они должны желать (так, как это сделал змей в истории о райском саде). Что касается нужд абиотических, то без некой суперструктуры или завуалированной идеологии мы не знаем, чего хотеть (с этой точки зрения реклама нашему обществу необходима, так как она показывает нам наши, хотя и не всегда естественные, потребности). Пока Энкиду жил как зверь, он был всем доволен, удовлетворял исключительно биотические желания, имел все (на самом деле не очень много), в чем нуждался. Как пишет экономист классической школы Альфред Маршалл, «у первобытного человека фактически было не намного больше потребностей, чем у животного, но каждая последующая ступень в его развитии расширяла их круг и одновременно увеличивала разнообразие способов их удовлетворения».

Таким образом, мы являемся свидетелями возникновения стремления обрести что-либо, зарождения неудовлетворенности от отсутствия чего-либо (то есть желания получить то, чего у нас нет и что, в сущности, не нужно). Шамхат отучила Энкиду от звериной жизни и лишила его естественной среды обитания. Она привела его туда, где живут люди, — в город.

Если взглянуть на эту историю по-другому, то Шамхат явилась для Энкиду спасителем. Женщина ему показала, чего желать. Сделала ему великое преподношение — дар неудовлетворенности. Именно это чувство по сей день гонит человечество все дальше и дальше; мы его оседлали; еще и сегодня оно продолжает оставаться двигателем прогресса, развития и роста ВВП. Женщина была носителем культуры (то же самое в определенном смысле можно сказать и о Еве). Она привела Энкиду в город, цивилизовала его и научила пить пиво. Для него Шамхат олицетворяла прогресс.

Читая эти истории, мы, вероятно, становимся свидетелями первого пробуждения желания, спроса. Похоже, что неудовлетворенность, постоянное стремление к большему и лучшему есть явление естественное, лежащее в самом сердце нашей цивилизации, человеческого бытия (и древние народы это очень хорошо осознавали). Фрэнк Найт, возможно самый известный чикагский экономист прошлого поколения, когда-то отметил: «По самой своей природе человек неудовлетворен тем больше, чем ему лучше». Джордж Стиглер, ученик Найта, вторит ему: «Основное, чего желает разумный человек, это не удовлетворения своих желаний, а новых и лучших желаний».

Томаш Седлачек

Фото: WU Vienna / Flickr

Ради (опасного) стремления иметь все больше и больше мы пожертвовали получаемым от работы удовольствием. Мы хотим чересчур много — значит, и работать вынуждены сверх всякой меры. Мы самая богатая цивилизация из когда-либо существовавших, но от слова «хватит» или от чувства удовлетворенности мы дальше, чем в какой-либо период «примитивного» прошлого. А теперь одним предложением: если бы нам не был нужен бесконечный рост ВВП и производительности любой ценой, мы не должны были бы постоянно работать «в поте лица». Кто оседлал неудовлетворенность, в обмен получает мощный мотор прогресса, но вместе с тем теряет право жаловаться, что его что-то не устраивает. А не устраивать может многое, если приводом в механизме служит неудовлетворенность. Если бы мы довольствовались тем, что имеем, экономический рост и развитие общества прекратились бы в привычном для нас понимании. Значит, у нас есть выбор: либо развитие и рост, либо удовлетворенность. Но рост не может достаться даром.

Мальтус: второе рождение. Потребление как наркотик

Преподобный Томас Мальтус, экономист, живший на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого столетий, никогда не терял надежду, что идеалы прогресса Великой французской революции обеспечат Европе больше процветания и меньше угнетения. Многие из его тезисов были поставлены под сомнение, но и по сей день Мальтус известен как первый, кто дал самые мрачные демографические прогнозы. Он был убежден, что случающиеся голод и эпидемии — явления естественные, так как «провидение справедливо наказывает людей… посылая им бедствия, неизбежно сопровождающие порок и различные страдания, вызываемые болезнями и преждевременной смертью». Если бы не это, то, по концепции Мальтуса, рост производства сельскохозяйственной продукции на планете не успевал бы за ростом числа жителей; популяция (а с ней и спрос всего человечества) имеет тенденцию расти в геометрической прогрессии, в то время как (сельскохозяйственные) ресурсы ограничены.

Благодаря развитию аграрных технологий, удобрениям и пестицидам опасения Мальтуса не подтвердились: люди могут производить достаточно пищи, проблема лишь в ее распределении или во внедрении новых технологий. Позже появился неомальтузианский аргумент, согласно которому увеличение плодородия почвы и повышение производительности труда также должны иметь свои ограничения. Но и этот вариант мальтузианской катастрофы не реализовался. Однако с определенной, более глубокой точки зрения Мальтус все-таки был совершенно прав: наши потребности растут быстрее, чем возможности их удовлетворения.

Когда-то мы думали, что чем больше мы будем иметь, тем меньше нам будет нужно и тем меньше мы будем хотеть чего-нибудь еще. Но вышла ошибка, и в действительности все происходит, скорее, наоборот: наши потребности растут пропорционально тому, что у нас уже есть. Удовлетворение одного желания лишь возбуждает новое, поэтому мы никогда не будем сыты. Динамика увеличения количества того, что мы имеем, никогда не догонит рост (нового) спроса. Но, как отмечает сам Мальтус, именно новый интерес к приобретению гонит нас вперед. Вот что 150 лет спустя напишет об этом американский экономист Дон Патинкин: «Как нам показывает история, западное общество создает новый спрос с той же скоростью (если не быстрее!), что и способы его удовлетворения». Иначе говоря, желание не будет удовлетворено никогда. Славой Жижек в данном контексте добавляет: «Raison d»être желания заключается не в том, чтобы реализовать свою цель, достигнуть полного удовлетворения, а в том, чтобы воспроизвести себя как желание». В конце концов, пару тысяч лет назад это заметил даже автор библейской Книги Екклесиаста: »…Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием».

И как же с сегодняшней точки зрения ошибался Альфред Маршалл в своей доброй вере, когда писал: «Потребностям и желаниям человека несть числа, виды их очень разнообразны, но возможности их удовлетворения обычно ограничены». Про потребности, возможно, сказано верно, однако что касается запросов и желаний, то возможностей их удовлетворить — масса. И чем больше их удовлетворено, тем мы еще больше хотим, тем больше у нас неудовлетворенных желаний. Если мы нуждаемся во все более высоком уровне потребления и должны, подобно наркоману, постоянно увеличивать дозу, то не напоминает ли потребление наркотик? Если мы испытываем депрессию от стагнации ВВП, то есть от нулевого или низкого роста, то не стали ли мы к нему привязаны, зависимы от него?

Интересное определение привязанности в своей книге предлагает Кларисса Пинкола Эстес: «Привязанность — это то, что заставляет жизнь «выглядеть» лучше и в то же время опустошает ее». Салман Рушди в романе «Ярость» развивает (аристотелевские) размышления о том, что любой грех, по существу, заключается в неадекватности, или, по-другому, в недостаточности: нам требуются вещи, на которые мы не имеем права.

Перевод с чешского — к. э. н. Павел Табачникас

Ярлыки:

Ослушание,

Россия,

Bolshevik Russia,

Donald Trump,

Hillary Clinton,

hunger,

Kiev,

library,

Mensheviks,

Moscow,

New York,

Obama,

Richmond,

Russia,

USA,

Virginia

Экономика добра и зла

Почему пророчества экономистов не сбываются. Отрывок из книги «Экономика добра и зла»

https://openrussia.org/post/view/16786/

Сергей Простаков

Чешский экономист Томаш Седлачек уверен, что в

экономике совершается прежде всего выбор между

добром и злом

Экономисты гордятся, что их наука — самая прикладная из

всех. Ее история — это последовательные попытки придумать

и применить инструменты, которые, если и не сделают всех

счастливыми, то, по крайней мере, сделают так, чтобы никто

не ушел обиженным. Чешский экономист Томаш Седлачек в

своей книге «Экономика добра и зла» оспаривает такое бытовое

понимание экономики. В центре его труда находятся

философские учения, религиозные догматы и поиски смысла

жизни. Седлачек уверен: экономика — это не наука о выборе

материальных благ при ограниченном количестве ресурсов.

В экономике совершается прежде всего выбор между добром и

злом. Истоки экономических решений на злобу дня нужно

искать решать при помощи поиска ответа на вопросы о жизни и

смерти, любви и ненависти, свободы и несвободы.

Открытая Россия с разрешения издательства

Ad Marginem публикует отрывок из книги Томаша

Седлачека «Экономика добра и зла. В поисках смысла

экономики от Гильгамеша до Уолл-Стрит».

Пророки нашего времени

Захоти мы найти пророков XX и XXI веков, искать их пришлось

бы среди экономистов. Сегодня именно они чаще всего

предвещают будущее и тем самым играют роль, исполняемую

в древнем мире оракулами. Трудность в том, что с

предсказаниями дела у них обстоят не очень хорошо, и

по-настоящему серьезные вещи они спрогнозировать не могут.

Люди об этом подозревают, но все-таки им верят. Почему,

собственно, экономистам так не везет? И может ли положение

когда-нибудь измениться?

В Древней Греции истина долгое время находилась в сфере

ответственности поэтов. Эпосы Гомера «Илиада» и «Одиссея»

были одними из многих источников возможных ответов на

вопросы: что такое человек? что собой представляют боги?

откуда взялись наши законы и почему они такие? Поведение

персонажей данных историй и поэтическая интерпретация их

поступков в значительной степени определяли общее мнение о

богах, людях и их взаимоотношениях. С приходом Фалеса

поиск истины перешел в ведение философов, а после

Аристотеля — ученых. Тем не менее поэтические и

прозаические повествования еще на протяжении тысячелетий

сохраняли авторитет в вопросе объяснения мира — вплоть до

XX века. В Чехословакии времен Первой республики

(1918-1938) самые популярные газеты публиковали

стихотворения и рассказы, а их авторы имели реальное влияние

на формирование общественного мнения. Но сегодня, похоже,

такие понятия, как ненаучность, субъективность или

повествование, стали почти ругательствами, которыми мы

очень быстро списываем со счетов значительную часть

возможных представлений о реальности. Нынче

привилегированное положение среди интерпретаторов

действительности занимают экономисты. Почему?

Последний по времени экономический кризис показал, что

экономисты предсказывать будущее попросту не умеют. Им не

удалось предугадать его приход и размах. Несмотря на то что

такие сбои случаются у экономистов достаточно часто, их

по-прежнему вынуждают делать предсказания или они сами

настойчиво продолжают их выдавать — в отличие от

представителей других общественных наук. Социологи,

политологи, юристы, психологи или философы не очень-то

спешат выступать в роли провидцев, в лучшем случае они

предлагают некое свое видение. Почему бы и экономике не

быть столь же сдержанной? Почему она с (не)точностью до

десятой доли процента дает оценки роста (падения) ВВП,

инфляции, безработицы и цен на квартиры? Во-первых, такие

прогнозы служат формированию спроса; во-вторых, экономика

демонстрирует заметные усилия, чтобы как можно больше быть

похожей на физику, точную науку о неодушевленных объектах,

которая, вероятно, ближе всех подошла к предсказанию

будущего.

Мы часто не можем объяснить прошлое, а хотим описать

грядущее. Философ Карл Поппер в своей книге «Нищета

историцизма» приходит к выводу, что объяснить причины

оставшихся в прошлом событий практически невозможно,

точнее, их «толкований» может быть сколько угодно. За

иллюстрацией ходить далеко не надо: экономисты, к примеру,

и по сей день не сошлись во мнениях о причинах Великой

депрессии 1929 года; впрочем, нет единого ответа и на вопрос,

почему она закончилась. Хотя сегодняшний кризис мы

испытали на собственной шкуре, нам все равно не удалось

понять, почему он произошел.

Прогнозы и самоаннулирующиеся пророчества

Первая большая — и вполне очевидная — трудность в том,

что невозможно предвидеть непредвидимое.

Здесь прямое противоречие. Если бы можно было заранее знать

события будущего, то оно не было бы непредсказуемым.

Внимательные свидетели происходящего (неважно, экономисты

они или физики) могут выявить тренд и экстраполировать его.

Но сами события, то, что произойдет в жизни, мы предсказать

не в состоянии. На основе некой придуманной нами модели

мы можем лишь предположить, что будет, но мир вокруг

нас — это не модель.

Для предвосхищения будущего у нас есть волшебное

заклинание: мы каждый раз произносим ceteris paribus,

что означает «при прочих равных условиях» или, по-другому,

«исходя из предположения, что ничего не изменится».

Кроме того, что это звучит как абракадабра, мы должны

признать, что реальность имеет тенденцию не быть ceteris

paribus. Вполне возможна ситуация, когда сотни тысяч

экономистов отслеживают влияние ошибочных параметров,

а тем немногим из них, кто указывает на релевантные величины,

никто не верит.

Более того, любой настоящий пророк несет с собой свое

проклятие. Вспомним лишь о не желающем пророчествовать

библейском Ионе, которого бросили в море, где его проглотил

кит. По велению Бога кит выплюнул Иону на берег через три

дня и три ночи, и провидец пошел в город Ниневия, которому

должен был предсказать гибель. Он неохотно предрек городу

темное будущее. Но — внимание — люди приняли его

предупреждение близко к сердцу (кто бы мог подумать?) и

покаялись. История имела счастливый конец для всех, но

только не для Ионы: ничего ведь не случилось!

Как раз потому, что информация, принесенная им, была

достоверна и люди ее учли, провозвестие не исполнилось,

город избежал уничтожения. И Иона чувствовал себя как царь

помешанных. Суть истории понятна: мы всегда недооцениваем

действительно хороших пророков.

Почему так происходит, прекрасно объясняет Нассим Талеб

в книге «Черный лебедь»: если бы кто-нибудь в 2001 году был

настолько хорошим аналитиком международных отношений и

экспертом по терроризму, что смог бы предугадать тип

подготавливаемого на США нападения и, более того,

разработать эффективные меры превентивной защиты и

убедить в их необходимости свое руководство, что бы тогда

было? Ничего, так как предоставленная им информация

позволила бы избежать исполнения предсказания. А любезный

наш (истинный) пророк в лучшем случае канул бы в

безвестность. В худшем — вошел бы в историю как

разжигатель войны, пессимист и самый бесполезный

регулятор всех времен. Ведь из-за него мы, с целью

обеспечения безопасности полетов, должны были бы

много лет разуваться в аэропортах и проходить крайне

унизительный контроль.

Принцип «самоаннулирующегося пророчества» в том, что если

оно «истинно», то чаще всего не исполняется. Если мы

способны проблему предвидеть, то она вообще не должна

возникнуть. Этот принцип полностью противоположен

известной из общественных наук концепции

«самоисполняющегося пророчества». Но фокус в том, что мы

никогда не знаем, какой из этих двух принципов возобладает.

Иногда предупреждение приносит с собой то, от чего оно

предостерегало, а иногда, наоборот, до его исполнения дело

не доходит. Если кто-нибудь, заслуживающий доверия, начнет

в спокойное время кричать «кризис, кризис!», то он может

вызвать психологический эффект снежного кома и тем самым

способствовать приходу кризиса. Или наоборот, предотвратит

его тем, что обратит внимание на происходящее, и люди

изменят свое поведение. Проблема в том, что заранее

неизвестно, с каким из этих пророчеств мы имеем дело.

Если речь зашла о провидцах, то вполне вероятно, что будущего

не знает и Сам Бог, иначе теологи не спорили бы об этом по сей

день. Похоже, самым правдоподобным является вывод

Альфреда Уайтхеда, одного из самых известных философов и

теологов (а также математиков) прошлого века, по словам

которого будущее попросту радикально открыто, в том числе и

для Бога. Если бы Он знал, что Адам и Ева отведают запретный

фрукт, с чего бы Ему гневаться? Пророчества Ветхого Завета

были не детерминистическим взглядом в будущее, а скорее

предупреждением и стратегическим вариантом возможного

развития событий, требующим прежде всего определенной

реакции их участников. Если она была правильная, пророчество

не исполнялось. Таким образом, будущее не может быть ни

оптимистическим, ни пессимистическим, а только мистическим.

Блеск и нищета футуризма

Если бы мы действительно могли знать будущее, захотели бы

мы его знать? Полюбили бы мы кого-нибудь, если бы точно

знали, что через несколько лет будем его или ее ненавидеть?

Разве мы не должны быть благодарны неизвестности за

многое из того, что с нами происходит? Вспоминается

прекрасная сцена из романа Дугласа Адамса «Автостопом по

галактике», когда философы вышли на забастовку, так как

гениальный компьютер должен был скоро и однозначно решить

проблемы «жизни, Вселенной и всего остального», и

мыслители начали бояться, что потеряют работу.

Аналогично дело обстоит и с неопределенностью. Разве

существовали бы биржи, если бы люди заранее знали, что будет

с ценами? Сколько денег (как много миллиардов долларов)

было инвестировано в исследования будущей динамики цен

на нефть? Кто угадает, будет богат. Несмотря на это,

«попадание в яблочко» остается простой случайностью.

Разумеется, каждый желает знать, какая лошадь придет первая.

Но если бы это было известно, то ипподром можно было бы

тотчас закрыть. Мы часто недовольны тем, что будущее от нас

закрыто, но именно благодаря этому мы переживаем много

прекрасных моментов.

Очевидно, что ничего хорошего в знании грядущего нет.

Не лучше было бы оставить будущее будущему и

сосредоточиться на том, что «здесь и сейчас»? Ни в коем

случае! Мысли о завтрашнем дне есть conditio sine qua поп

человеческого бытия. Без будущего жизнь не имеет смысла.

Без него смысла не имеет и настоящее. Как пишет один из

крупнейших чешских философов Ладислав Гейданек,

«взгляд вперед, в ближайшее и самое отдаленное будущее

необходим для правильного видения настоящего, чей истинный

смысл проявляется в контекстах, приходящих и только

ожидаемых». Если мы хотим понять сегодняшний день,

то необходимо заглянуть как в прошлое, так и в будущее,

— сам по себе он никакого смысла не имеет.

Мы сталкиваемся с радикально открытым будущим и пытаемся

как-то решать свои судьбы. Апостолы непрерывного роста и

пророки экономического Армагеддона располагают одной и

той же статистикой. Одним экспертам, в соответствии с их

природой, она дает надежду, у других же, наоборот, ее отнимает.

Седлачек Т. Экономика добра и зла // Переводчик Павел Табачникас — М.: Ad Marginem, 2016

Читайте также

Ярлыки:

Россия,

Экономика,

Bolshevik Russia,

Donald Trump,

Hillary Clinton,

Kiev,

Moscow,

New York,

Obama,

Sergei P. Sorokin,

USA,

Virginia,

Washington

Подписаться на:

Сообщения (Atom)